參展聯系:021-3114 8748

參觀聯系:138 1785 1721

媒體聯系:138 1785 1721

QQ:3326911596

郵箱:busexpo@sgexpo.cn

1、復盤:由政策主導期逐漸轉向商業化運營期

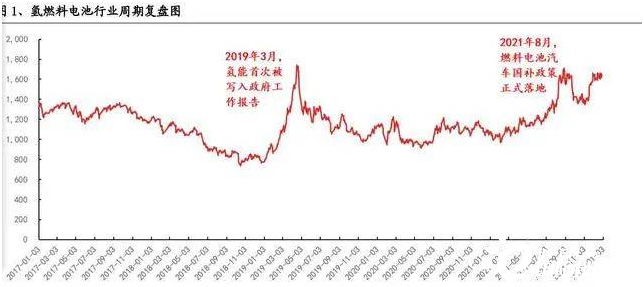

氫燃料電池行業此前具備階段性行情,主要系受國家產業政策的影響。我國氫燃料電池汽車的示范運行從重大賽事(北京奧運會和上海世博會)起步,之后隨著我國氫燃料電池汽車技術水平提升和參與主體擴大,示范推廣區域逐漸拓展到了佛山、張家口、蘇州等多個城市,示范車型也逐步從氫燃料電池客車(公交車為主)擴大到物流車、環衛車等。

2019年氫能寫入政府工作報告后,氫能汽車商業化進程提速,但在發展到千輛級規模后增長乏力,2021年8月氫燃料電池汽車補貼政策正式落地,北京、上海、廣東等三個城市群入選首批獎勵范圍,氫燃料電池汽車行業發展進入快車道。

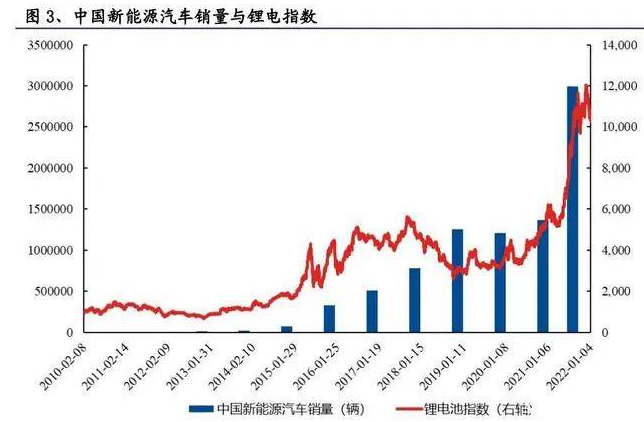

鋰電池汽車的市場推廣以及行業增長模式對氫燃料電池汽車未來大規模的推廣具有很大的借鑒意義。我國鋰電池行業發展經歷了從初始階段技術積累,到政策扶持產業規模快速擴張,再到競爭加劇、產業整合形成龍頭優勢,直到當前的補貼依賴降低、加速融入全球化市場,其中,行業初期政府的政策支持在鋰電池產業鏈發展初期起著十分重要的作用。

2009年,科技部、財政部、發改委、工業和信息化部共同啟動“十城千輛”工程項目,隨后出臺密集的扶持政策,政策涵蓋對核心技術的研發支持、對電動車初期的示范推廣應用的支持、對充電樁建設的補貼和規劃等,經過10多年的發展,電動車產業鏈實現了核心技術的國產替代和大規模的降本提質。

目前,我國氫燃料電池汽車產業鏈正處于10年前的電動汽車的發展階段——示范推廣期間,現階段的氫燃料電池汽車的推廣主要靠政策的引導和支持,國家和各地市的氫能產業的政策也都涵蓋了核心技術突破、加氫站建設、示范應用區的支持等方面,在政策的推動下,氫燃料電池汽車的市場成長軌跡有望復刻動力電池汽車的市場成長軌跡。

鋰電池指數在2012年開始逐漸回升,2015年大幅上漲,主要系新能源汽車市場的爆發增長帶來的降本放量,2014年和2015年新能源汽車銷量同比增長率達到300%以上,2015年新能源汽車年銷量增加至33萬輛。

2、氫能產業鏈:產業鏈較長、參與主體多、應用領域廣闊

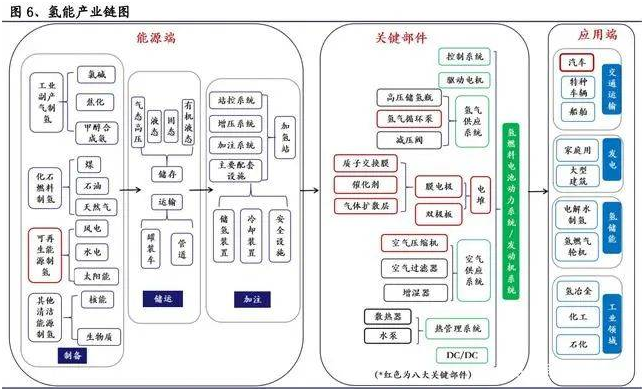

從能源戰略角度出發,氫能是實現各類能源轉換的“樞紐”,可以實現不同能源品種向各類終端的傳輸,能夠增加未來低碳能源網絡的靈活性和穩定性,是實現“零碳排放”的終極能源。

氫能具有來源廣、燃燒熱值高、能量密度大、可儲存、可再生、可電可燃、零碳排等優點,屬于可再生二次能源,通過氫燃料電池技術既可以應用于汽車、軌道交通、船舶等領域,也可應用于分布式發電(家用/商用)和儲能領域;還可以通過直接燃燒為煉化、鋼鐵、冶金等行業提供高效原料、還原劑和高品質的熱源。

氫燃料電池本質上就是一個電化學反應的發電裝置,而鋰電池是儲能裝置。氫燃料電池是一種非燃燒過程的能量轉換裝置,通過電化學反應將陽極的氫氣和陰極的氧氣(空氣)的化學能轉化為電能。

氫燃料電池發電不受卡諾循環的限制,發電效率可以達到50%以上,若實現熱電聯供,氫燃料的總利用率可高達80%以上;此外氫燃料電池裝置不含或含有很少的運動部件,運行安靜,較少需要維修;另外電化學反應清潔、完全,產物對環境無污染。

從商業應用上來看,質子交換膜氫燃料電池(PEMFC)和固體氧化物氫燃料電池(SOFC)是最主要的兩種技術路線。

其中,質子交換膜氫燃料電池(PEMFC)由于其工作溫度低、啟動快,比功率高等優點,非常適合應用于交通和固定式電源領域,逐步成為現階段國內外主流應用技術;固體氧化物氫燃料電池(SOFC)具有氫燃料適應性廣、能量轉換效率高、全固態、模塊化組裝、零污染等優點,常用在大型集中供電、中型分布式發電和小型家用熱電聯共領域。

氫能產業鏈涵蓋上游能源端、中游氫燃料電池關鍵零部件端,以及下游應用端,產業鏈較長,其中氫能在交通領域成長性最強。

我國氫燃料電池車輛產業化進度較快,其中電堆、膜電極、空壓機、氫循環泵等核心部件已實現自主生產,而氫氣的制儲運加等環節受政策影響產業化進度相對較慢。從其他應用領域看,氫燃料電池為氫能提供了儲能載體,能夠與熱、電末端網絡有效銜接,可以解決能源供需配置上的時空矛盾。

2.1、能源端:制氫工業基礎良好,儲運產業體系尚不成熟

2.1.1制氫——氫氣產量全球第一,副產氫是氫燃料電池車輛理想氫源

我國氫氣的產量全球第一,基礎制氫工業基礎良好。我國擁有龐大規模的原料氣體及工業氣體生產和使用,根據《中國氫能源及氫燃料電池產業白皮書2020》顯示我國氫氣產能約每年4100萬噸,產量約3342萬噸。我國60%以上的氫氣源自煤制氫,我國的煤炭資源豐富,煤制氫技術的發展成熟,我國煤制氫產能最大的企業是國家能源集團,目前煤化工板塊年產超過400萬噸氫氣,世界排名第一。

目前,商業化應用的制氫技術主要有工業副產品提純、化石能源重整、電解水制氫等。水電解制氫是“零碳排放”模式下氫氣的主要來源,俗稱“綠氫”,目前制氫成本較高;來源于煤炭和天然氣等化石能源的氫氣,俗稱“灰氫”,成本相對較低;若使用碳捕捉與封存(CCS)技術,可以使碳排放量能夠減少90%以上,采用CCS技術制取的氫氣被稱為“藍氫”,CCS技術將大幅增加制氫成本。其他“零碳排放”制氫如光解水制氫、生物質制氫,尚處于試驗階段,能量轉換率偏低。

2.1.2、儲運——高壓氣態為主,政策亟需放開

受制于基礎設施以及技術差距,中國氫能價值鏈中的儲存和輸送環節仍然相對薄弱,氫氣實現大規模、長距離儲運技術的商業化仍需要解決成本與技術的平衡問題。氫能源儲運條件苛刻,經濟性是制約氫能源大規模應用的重要因素。

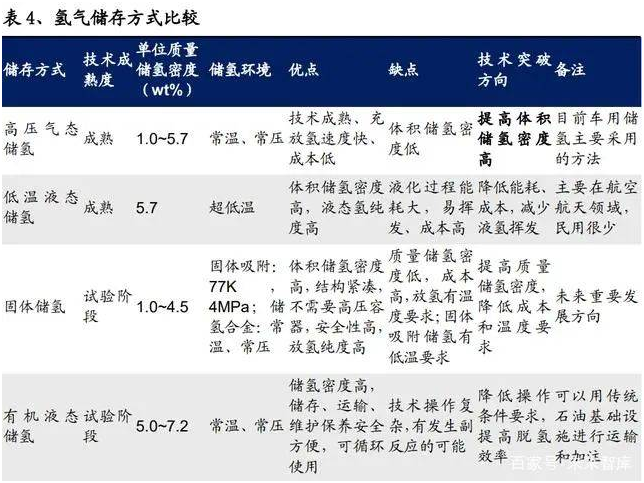

我國目前儲存氫能的方式有高壓氣態儲氫和低溫液態儲氫兩種,并采用管束車、槽車等交通運輸工具的方式實現配送,固態儲氫和有機液態儲氫尚處于示范階段。在當前技術條件下,各類存儲方式下氫氣的質量與體積相比于等量能量的汽油仍存在顯著劣勢,氫氣儲運未來將按照“低壓到高壓”、“氣態到多相態”的技術發展方向,逐步提升氫氣的儲存和運輸能力。

氫氣儲存方面,高壓氣態儲氫是目前的主要儲氫方式,但由于儲氫量小,適用于小規模、短距離的運輸場景;液態儲氫還有賴于法規的放開。目前車用儲氫瓶方面,Ⅳ型瓶(70MPa)是國外的主流技術路線(美、加、日已實現量產),而Ⅲ型瓶(35MPa)是我國主流的技術路線(Ⅳ型瓶正研究試驗)。

氫氣運輸方面,高壓長管拖車是氫氣近距離輸運的重要方式,技術較為成熟;管道運氫成本是最低的,適用于大規模、長距離的氫氣運輸。運輸儲氫罐方面,國內常用20MPa長管拖車運氫,國外則采用45MPa纖維全纏繞高壓氫瓶長管拖車運氫,單車運氫可提至700公斤。

2.1.3、加氫——前期運營有賴財政補貼

加氫站是氫能發展利用的關鍵環節,加氫站的三大核心裝備為氫氣壓縮機、儲氫系統和加氫機。中國加氫站和氫燃料電池客車車載供氫系統尚處于35MPa壓力的技術水平,核心設備依賴進口。歐美日加氫站普遍采用與汽車配套的70MPa壓力標準,并實現設備量產。

目前我國多數加氫站尚不能滿足商業化運營需求。日加氫能力為500公斤,加注壓力為35MPa的外供加氫站建站費用約為1500萬元/座(不含土地成本),其中氫氣壓縮機占加氫站總成本30%左右,運營成本中氫氣成本(含儲運成本)占70%左右。目前全國多地政府對加氫站建設進行補貼,多為投資額的20%-30%,部分地區對終端產品的氫氣銷售價格也會適當補貼。

2.2、關鍵部件:氫燃料電池動力系統核心零部件國產化提速

隨著產業鏈上下游協同發展的深化,氫燃料電池汽車產業鏈國產化進程不斷提速。我國氫燃料電池汽車產業鏈經過近年來快速發展,目前已初步掌握了氫燃料電池發動機、電堆及膜電極、空壓機、氫氣循環泵等核心部件的關鍵技術,基本建立了具有自主知識產權的車用氫燃料電池技術體系,質子交換膜、膜電極和雙極板等關鍵技術指標接近國際水平,逐步在不同區域形成規模化產業集群。

尤其是華東、華南以及華北地區氫燃料電池汽車產業基礎良好。據GGII不完全統計,含地方子公司在內,國內有電堆廠商超過59家,系統廠商超過100家;BOP中,空壓機企業有超過20家,氫循環部件企業超過14家,增濕器企業超過7家。

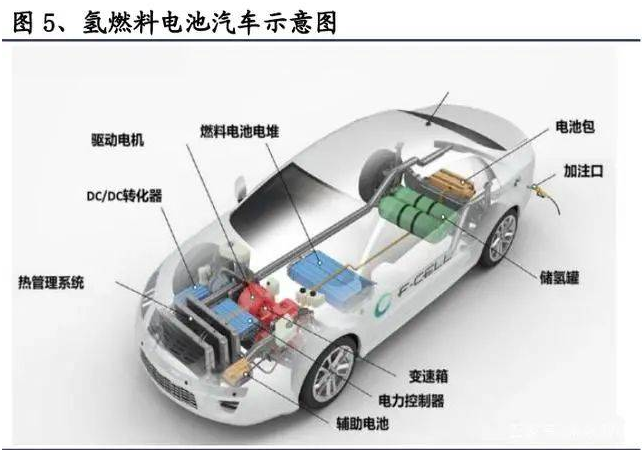

氫燃料電池動力系統是氫燃料電池汽車的核心構成,在整車購置成本中占比超過60%,氫燃料電池動力系統(發動機系統)主要由氫燃料電池發動機、電壓變換器(DC/DC)、驅動電機、控制系統等構成,其中氫燃料電池發動機主要部件包括電堆、氫氣供給系統、空氣供給系統等,膜電極、雙極板、質子交換膜、催化劑、氣體擴散層、氫氣循環泵、空氣壓縮機為氫燃料電池動力系統的八大關鍵部件,也是本次氫燃料電池汽車國補政策中明確可以補貼的關鍵零部件。

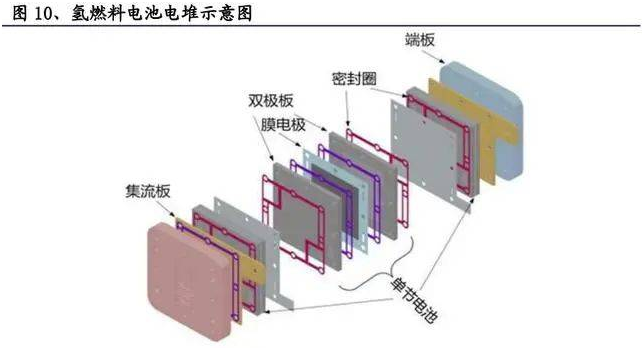

氫燃料電池電堆是發動機系統的核心部件,是氫氣和氧氣發生電化學反應及產生電能的場所。鑒于單個氫燃料電池單元輸出功率較小,實踐中通常通過將多個氫燃料電池單元以串聯方式層疊組合構成電堆來提高整體輸出功率。

因此,電堆是由雙極板與膜電極交替疊合,各單體之間嵌入密封件,經前、后端板壓緊后用螺桿拴牢,構成的復合組件。其中膜電極組件是由質子交換膜、催化劑與氣體擴散層組合而成的,為反應發生場所;雙極板是帶流道的金屬或石墨薄板,其主要作用是通過流場給膜電極組件輸送反應氣體,同時收集和傳導電流并排出反應產生的水和熱。

氫燃料電池電堆在氫燃料電池動力系統成本中占比達65%左右,而氫燃料電池電堆中膜電極成本占比在69%左右。電堆成本下降核心在于規模效應,根據美國能源部測算,當電堆產量由千輛級達到萬級規模后成本將會大幅度下降,降幅達67%。規模化生產將有效降低氫燃料電池系統成本。目前國內電堆價格戰開始,成本有望快速下降。2020年底,國鴻氫能、氫璞創能、深圳氫瑞紛紛公布最新電堆價格,電堆價格進入1元/W時代

2.3、應用端:氫能應用場景廣泛,橫跨交通、發電、儲能、工業領域

氫能應場景廣泛,借助氫燃料電池技術橫跨交通、發電、儲能、工業領域。氫能在交通、發電、儲能等領域均具有廣泛的應用場景,其中交通領域中的氫燃料電池汽車是目前商業化程度最高的終端應用產品,氫燃料電池汽車與傳統內燃機車在加注氫燃料、續航、駕駛性能和耐久性方面已經相差無幾,是真正意義上的零排放的車。

并且相對于鋰電池汽車,氫燃料電池汽車在載重、加氫時間和續航方面優勢明顯;而氫燃料電池發電具備清潔環保、效率高和無間斷發電等優點,在固定式發電領域和家用熱電聯產應用廣闊;氫作為儲能介質,未來結合光伏、風電將重塑能源格局;“工業+綠氫”模式可突破“雙控”天花板,國內氫氣目前主要用途在于制氨、制甲醇、煉油及煤化工等工業原料范疇,隨著國內可再生能源發電成本大幅下降,綠氫成本問題將逐漸得到解決,綠氫代替灰氫用于工業領域有望重構化工行業發展格局。

3、氫燃料電池汽車:政策推動下,開啟放量降本

氫燃料電池汽車在載重、加氫時間、續航和環保方面優勢明顯。氫燃料電池發動機系統本質為可移動發電裝置,在運行過程中使用車載儲氫裝置攜帶氫燃料通過電化學反應發電;而鋰電池本身為電化學儲能裝置,其充放電過程為鋰離子與正負極材料間可逆的電化學反應。

氫燃料電池發動機系統與鋰電池汽車動力系統在運行過程中均不存在污染排放,作為燃油發動機的良好替代被應用于整車中。

純電動汽車基于鋰電池本身電能充放特點,在中短距離運輸中擁有良好的適用性,而氫燃料電池汽車由于具有長續航里程、低溫性能優越、加注時間短等優勢,更適合用于長途、大型、商用車領域,預計未來氫燃料電池汽車將與純電動汽車長期并存互補,有望形成“乘鋰商氫”新能源汽車市場格局,氫燃料電池重卡成為氫燃料電池商用車大規模應用的突破口。

3.1、政策端:全球各國氫能產業布局加速,政策驅動效應明顯

國外:氫能納入國家能源戰略高度,多國爭搶氫燃料電池汽車的技術高地。目前,全球已有30多個國家將氫能納入國家能源發展戰略,并從國家層面制定了氫能產業的發展戰略規劃,發展氫能和氫燃料電池汽車產業已成為全球共識,其中北美(美國)、歐洲(德國)和東亞地區(日本、韓國、中國)是產業化程度較高的地區。

從全球主要發達國家的氫能戰略布局看,氫燃料電池汽車的研發與商業化應用是各國關注的重點。與此同時,各國也在拓寬氫能在發電、儲能和工業脫碳中的應用規模。根據國際氫能委員會《氫能源未來發展趨勢報告》,預計到2050年,氫能消耗量將占據全球能源消費總量的18%左右。

國內:國家政策持續加碼,產業規劃逐漸明晰。國家宏觀層面,自“十五”至“十四五”,連續將氫燃料電池汽車列入五年科學技術發展規劃中,積極建設“三縱三橫”的研發布局,其中“三縱”即指氫燃料電池汽車、混合動力汽車和純電動汽車,氫燃料電池汽車一直是新能源汽車版圖的重要組成。之后氫能政策規劃不斷明晰,多次將氫能列入能源發展規劃并發布了相關政策,以加快氫能及氫燃料電池汽車的大規模推廣應用。

2019年3月5日“推動加氫設施建設”首次寫入政府工作報告,2020年4月《中華人民共和國能源法(征求意見稿)》將氫能列入能源范疇,氫能將不再僅作為危化品管理,加氫基礎設施發展有望駛入快車道。2020年9月,國家五部委聯合下發《關于開展氫燃料電池汽車示范應用的通知》,正式制定了氫燃料電池汽車國補政策,氫燃料電池汽車產業已逐步由前期的基礎布局向市場化、規模化方向發展。

氫燃料電池汽車國補政策正式落地。2020年9月16日財政部、工業和信息化部、科技部、發展改革委、國家能源局五部委聯合發布《關于開展氫燃料電池汽車示范應用的通知》,補貼政策從之前對氫燃料電池汽車的購置補貼轉為以“以獎代補”方式對入圍的示范城市給予獎勵。

與其他新能源汽車補貼不同的是,本次獎勵主體是產業鏈上優秀企業所在城市(地級及以上)聯合組成的城市群,獎勵額度最高18.7億元(氫燃料電池汽車推廣應用獎勵15億元、氫能供應獎勵2億元、額完成任務獎勵1.7億元),補貼重點圍繞核心零部件的技術攻關和產業化應用,以加速關鍵零部件的國產化進程。

根據氫燃料電池汽車國家補貼政策積分體系細則,可以看出有以下三大亮點:

一是從基本性能指標來看,對于電堆功率密度和系統功率密度提出具體的性能指標要求,政策獎勵向大功率和高功率密度產品傾斜趨勢,利好產業鏈優質企業;

二是八大關鍵零部件補貼力度大,完全可覆蓋生產成本。若同時享受八大關鍵零部件補貼,金額高達20.5萬元/輛,產業鏈補貼環節從下游主機廠轉向上游核心零部件及關鍵材料企業;

三是氫燃料電池汽車國補向中重型、中遠程傾斜,中重型車輛補貼力度明顯加大,預計未來氫燃料電池中重型卡車將成為氫燃料電池商用車的主戰場。

同時氫燃料電池汽車國家補貼政策中明確運行示范汽車除滿足3萬公里運營里程的基本要求外,商用車和乘用車生產企業還需提供5年/20萬公里、8年/12萬公里的質保,有利于保障氫燃料電池汽車可靠性和使用壽命,避免重蹈電動車的“騙補”覆轍。

北京城市群:北京市大興區聯合海淀、昌平等六個區,以及天津濱海新區、河北省保定市、唐山市、山東省濱州市、淄博市等共12個城市(區);

上海城市群:上海聯合江蘇省蘇州市、南通市、浙江省嘉興市、山東省淄博市、寧夏寧東能源化工基地、內蒙古自治區鄂爾多斯市等6個城市(區域);

廣東城市群:廣東由佛山市牽頭,聯合廣州、深圳、珠海、東莞、中山、陽江、云浮以及福建省福州市、山東省淄博市、內蒙古自治區包頭市、安徽省六安市等12個城市(區域)。

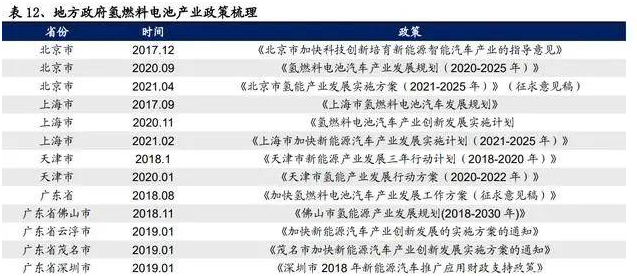

從2017年開始,各地陸續發布氫能產業發展規劃,并公布具體補貼政策,2019年多省市密集發布氫能產業發展方案,從戰略規劃、產業政策、補貼扶持等方面積極給予氫能產業支持,并將加氫站建設作為產業發展重要支撐,將公交車、商用車、特種車作為氫燃料電池汽車發展重點。

根據地方政府氫燃料電池汽車規劃,到2025年氫燃料電池汽車保有量有望突破10萬輛。從各省市發布的氫能規劃來看,預計到2025年加氫站數量突破1100輛,新增推廣氫燃料電池汽車9萬輛,屆時全國氫燃料電池汽車保有量將突破10萬輛。

3.2、市場端:氫燃料電池汽車行業商業化趨勢確定

國外以氫燃料電池乘用車為主,國內以氫燃料電池商用車為主。目前氫燃料電池汽車是全球氫能產業化最高的終端應用產品,截至2020年底,全球氫燃料汽車保有量達到33398輛,主要分布在日、韓、中國、美等四大市場,歐洲有小部分汽車。2020年韓國市場保有量達到10707輛,一躍成為全球第一大氫燃料汽車保有量國家。美國和中國緊隨其后,氫燃料汽車保有量分別為8931輛和7355輛。

目前全球氫燃料電池乘用車主流車型是現代Nexo和豐田Mirai。截至2021年上半年,韓國現代汽車氫燃料電池車NEXO自2018年上市以來,全球累計銷量達17852輛。其中,在韓國本土累計銷量突破了15123輛大關,成為全球首款在單一國家銷量過萬的氫燃料電池車型,其中韓國本土是NEXO最大銷量市場。

與現代NEXO不同的是,海外一直是豐田Mirai的主要銷售市場。截至2021年上半年,豐田Mirai累計全球銷量為16386輛,略低于現代NEXO。2018年韓國現代公布了其氫燃料電池乘用車第二代Nexo,起售價為62,385美元(約合人民幣40.37萬);2020年12月豐田公布第二代氫燃料電池乘用車Mirai,日本售價為710萬日元(約合人民幣44.48萬元),享受日本補貼后最低售價為570萬日元(約合人民幣35.71萬元)。

從國外氫燃料電池整車技術參數對比來看,乘用車整車性能上國內還存在一定提升空間,商用車整車性能國內外差距較小。乘用車:國外的氫燃料電池乘用車多為大功率氫燃料電池系統(80kW以上)+小容量動力電池(高充放功率)的全功率整車方案;

國內均為小功率氫燃料電池系統+大容量動力電池的電電混合整車方案;國外儲氫瓶為70MPaⅣ型瓶,國內均為70MPaⅢ型瓶,國內還處于小批量生產階段。商用車:國內商用車氫燃料電池系統功率普遍偏小,導致配套的動力電池容量偏大,國內車型全部采用35MPa儲氫系統。

我國氫燃料電池汽車市場主要集中在商用車,尚無氫燃料電池乘用車量產。我國氫燃料電池車產業經過前期市場培育,產業鏈已基本涵蓋氫燃料電池整車、氫燃料電池系統、氫燃料電池電堆及零部件領域,基本建成以整車制造及氫燃料電池系統為主的氫燃料電池車供應鏈和產業鏈體系,尤其是在系統、電堆等方面已基本實現了國產化供應。

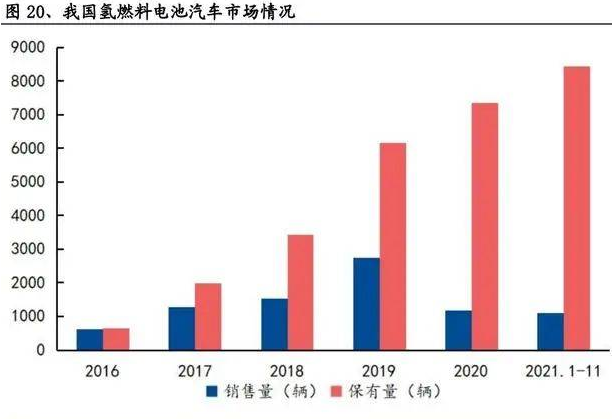

根據GGII數據顯示,2016-2019年中國氫燃料電池汽車銷量逐年上升,2020年以及2021年銷量下滑的主要原因是疫情以及補貼政策轉向及示范城市群的開展導致銷量,相關銷量會延遲到2022年放量。截至2021年11月我國氫燃料電池汽車保有量為8452輛。

我國商用車市場逆勢上揚,貨車銷量持續上漲。2017年-2020年我國整體汽車市場低迷,乘用車整體市場銷量逐年下滑,商用車市場逆勢上揚。貨車銷量持續上漲,客車需求逐年下降。從商用車的細分市場看,貨車是商用車的主要市場,銷量占比在90%左右。“打贏藍天保衛戰”推動了國三老舊貨車置換,加上“治超加嚴”、“按軸收費”等政策相繼實施,超載運力被進一步釋放,帶動了新購車需求。

我國商用車市場鋰電池汽車滲透率較低。我國純電客車滲透率在20%左右,氫燃料貨車應用前景廣闊,純電貨車滲透率僅為1%左右,由于純電動重卡續航里程短的問題,無法滿足長途運輸需求,因此氫燃料電池重卡成為新能源汽車長途運輸中選擇的另一種技術路線,未來氫燃料貨車在長途貨運領域的應用前景廣闊。

當前我國氫燃料電池汽車主要集中在物流車、客車等商用車領域。

根據新能源汽車國家監測與管理平臺的統計數據,截至2019年底,國內已接入平臺的氫燃料電池汽車中物流車占比達到60.5%,公交客車、公路客車、通勤客車等客車占比達39.4%,乘用車占比僅為0.1%;根據勢銀氫電TrendBank統計數據,2020年銷售的氫燃料電池汽車公交客車、公路客車等客車占比達90.3%,物流車、牽引車等貨車占比9.7%,以牽引車為代表的重卡開始放量;客車尤其是公交車,ToG屬性明顯,而貨車尤其是物流車用戶對價格較為敏感。2020年為氫燃料電池汽車國補政策申報期,行業處于政策觀望期,行業整體銷量放緩的背景下,公交車銷量占比近90%。

3.3、典型應用場景:重卡領域氫燃料電池優勢明顯

重卡是氫燃料電池最理想的應用場景之一。氫燃料電池相較鋰電池而言,具有能量密度高、續航能力強、加氫快等優勢,更適合固定路線且長距離運輸的重卡。純電動重卡續航里程較短、充電時間較長,導致相關市場推廣并不十分理想。

即便是采用換電模式減少充電時間,但是也只能在換電站輻射的作業半徑內進行運輸工作,而提升續航里程將面臨載重量的降低,這都大大限制了電動重卡的適用場景。而氫燃料更符合重卡的使用需求。

一方面相較鋰電池,氫燃料電池能量密度更高,在相同續駛里程下,氫燃料電池重卡憑借自重低的優勢增加有效荷載;另一方面,氫燃料電池車加氫時間較短,大約能在10-15分鐘內完成氫氣加注,而純電動車充電時間較長,快充也需要1-2小時;同時氫燃料電池沒有工作溫度限制,而低溫一直是鋰電池的“天敵”,因此在北方冬季氫燃料電池車的優勢更為明顯。

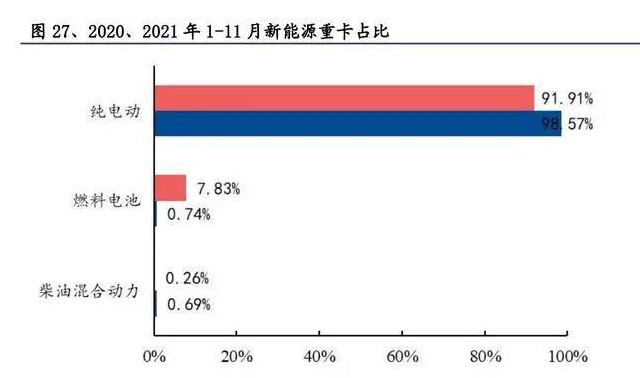

氫燃料重卡占新能源重卡比重持續擴大。從氫燃料種類看,2021年1-11月新能源重卡技術路線仍以純電動為主,但氫燃料占比在持續擴大。其中,純電動車型的占比達到91.91%,相比去年同期的98.57%減少了約6.7個百分點;氫燃料電池重卡和柴油混合動力重卡占比分別為7.83%和0.26%,氫燃料電池車型占比同比有明顯上升,相比去年同期上升7.09個百分點。

國內外企業紛紛布局氫燃料重卡。在海外,美國尼古拉、日本豐田、韓國現代等車企已經推出氫燃料重卡;在國內市場,解放、東風、紅巖、陜汽、江鈴、大運等車企也已經推出相關氫燃料重卡產品,部分企業已經實現量產。2020年9月,財政部、工信部等五部門發布的《關于開展氫燃料電池汽車示范應用的通知》補貼政策落地,明確提出重點推動氫燃料電池在中遠途、中重型商用車領域的產業化應用,支持重型貨車發展。

截至2021年11月,實現上牌的氫燃料電池重卡車企已有10家,而去年同期只有4家,氫燃料電池重卡累計銷量已達到583輛,11月份氫燃料電池重卡終端實銷148輛,刷新了氫燃料電池重卡的月銷量新紀錄。

商用重卡作為運輸工具,經濟性將是驅動用戶使用的最終因素。雖然與使用動力電池的純電動汽車相比,氫燃料電池重卡在氫燃料補給、續駛里程和污染控制方面具有優勢。但重卡作為運輸工具,經濟性是技術先進性的重要考量因素,也是驅動用戶使用的最終因素,因此氫燃料電池重卡的使用成本和全生命周期的經濟性是氫燃料電池汽車在重卡領域進一步發展和商業模式探索的關鍵。

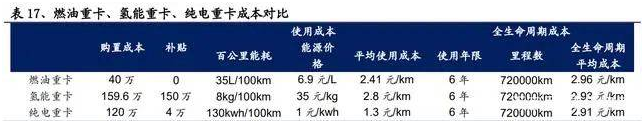

我們根據一汽解放、上汽紅巖、成都大運、沃爾沃等燃油、氫能、純電重卡車型公布的數據和目前三種重卡車型的平均價格、補貼以及能源的價格,測算了三種重卡目前的平均使用成本和全生命周期平均成本,基于以下假設:

1)假設三種重卡車型的有效使用年限均為6年,平均每年跑300天,每天跑400公里,因此生命周期總里程數為720000公里;2)由于購置成本和能源使用成本占據重卡生命周期成本的絕大部分,為了簡化模型,我們在測算時暫不考慮重卡的維護成本。

3.4、市場演變:有望形成以發動機系統、電堆企業牽頭的行業格局

當前,我國氫燃料電池汽車市場商業化趨勢確定,即將迎來放量降本,氫燃料電池汽車作為新能源汽車的重要技術路線之一,有望與鋰電產業鏈形成“雙雄”的市場格局。

政策端:國家氫燃料電池汽車補貼政策落地和《中華人民共和國能源法(征求意見稿)》將氫能列入能源范疇,分別從財政補貼和法規上為氫燃料電池汽車推廣掃清障礙。全國絕大部分省市均發布氫能產業發展方案,且氫能以被多地政府列入十四五發展規劃,未來氫能有望國家能源體系中的重要一部分。

在補貼方面,除國家示范城市的補貼外,各地均在前期發布多種形式、數額較大的地方補貼。目前形成了部分區域產業聚集的特點,主要包括京津冀、長三角、珠三角、山東半島、成都和武漢等地區產業集群和示范應用。

供給端:氫燃料電池汽車保有量近八千輛,在市場推動下我國氫燃料電池產業鏈體系逐步建立,關鍵零部件國產化進程不斷加速,成本下降幅度大。氫燃料電池產業鏈國產化進展迅速,產業外巨頭開始介入氫燃料電池領域,將加快關鍵零部件國產程度和技術水平。補貼政策重點強調技術突破的八大零部件包括電堆、空壓機、氫泵、膜電極、雙極板、質子膜、擴散層和催化劑,目前除了國產的質子膜和擴散層其他均實現了較大的商業化應用。

需求端:“雙碳”政策引爆氫能需求,尤其是鋼鐵、電力、石化、煤炭等領域,氫燃料電池重卡成為市場熱點。與鋰電池相比,氫燃料電池具有長續航里程、低溫性能優越、加注時間短等優勢,比較適合長距離的重載和商用車領域,目前業內已基本形成“乘鋰商氫”的共識,氫燃料電池重卡迎來戰略窗口期。

碳中和背景下氫能的下游應用從交通領域拓展至工業領域,帶動上游電解水制氫設備的快速發展以及鋼鐵領域的氫冶金應用,氫氣的廣泛應用將促進氫氣的存儲、運輸、加氫等環節的發展,有利于氫燃料電池汽車的大規模推廣。

氫燃料電池汽車產業規模化降本趨勢確定,預計到2025年(整個國補期內)氫燃料電池汽車保有量有望突破十萬輛,國補期內整個氫燃料電池汽車市場規模有望突破1300億元,隨著裝車量的提升,成本有望大幅下降,整個產業將逐漸向平價過渡,未來氫燃料電池汽車將成為新能源汽車的重要組成部分。

2021年8月,北京、上海、廣東入選首批國家氫燃料電池示范城市群,氫燃料電池汽車國補政策正式落地。根據各地申報方案,本次納入補貼的氫燃料電池汽車數量大約在三萬輛左右,根據補貼金額的“逐年退坡、總量有限、先到先得”,2022年氫燃料電池汽車將會迎來大規模放量,預計2022年全年氫燃料電池汽車銷量有望突破7千輛,其中氫燃料電池貨車預計是主要增量來源,原因一方面是因為本次氫燃料電池汽車國補政策向中重型中遠程貨車傾斜,另一方面是目前貨車領域新能源汽車滲透率較低,不足1%。

按照目前市場單臺車輛平均價格140萬元計算,預計2022年氫燃料電池汽車整車市場規模將達到110億元,氫燃料電池動力系統市場規模接近66億元。

另外山東省、湖北省、川渝地區、河南省等地氫燃料電池汽車基礎良好,氫燃料電池汽車規劃及推廣進度,部分省市已開始申報第二批國家氫燃料電池汽車示范城市群,綜合考慮,預計到2025年氫燃料電池汽車有望突破十萬輛,2025年氫燃料電池汽車市場規模約676億元,氫燃料電池動力系統市場規模突破400億元,氫燃料電池電堆市場規模接約為243億元。

4、碳中和背景下,氫能應用多點開花,成長空間廣闊

4.1、可再生能源制氫:綠電綠氫耦合發展,推動儲能新格局

可再生能源制氫是唯一能實現全周期零碳排放的制氫方式,“綠電+綠氫”被視為是實現碳中和的有力武器,可有效克服可再生能源間歇性、儲存性問題。可再生能源制氫當前主流技術是采用電解水制氫,即將棄風、棄光能源所發電力接入電解槽電解制氫,并通過儲氫罐等設備存儲為后續氫燃料電池發電做備用,有助于解決新能源消納問題,保障電力系統的安全穩定運行。

電解槽根據電解質的不同可以分為堿性電解槽、質子交換膜電解槽、固體氧化物電解槽3種。目前,堿性電解水制氫(ALK)技術發展最為成熟,制氫成本也相對較低,已基本實現工業大規模應用,但是能源效率較低,且無法快速調節制氫速率,與可再生能源發電適配性較差。

PEM制氫技術具有更寬泛的運行功率范圍及更短的啟動時間,可實現高電流密度電解、功耗低、體積小、生成氣體純度高、容易實現高壓化,能夠很好適應可再生能源的波動性,國外發展較為成熟,在我國尚處于實驗研發階段;SOEC制氫技術能耗最低且能量轉換效率最高,有望成為主流可再生能源規模化制氫技術,目前國內外均處于實驗研發階段。

目前國內可再生能源電解制氫以堿性電解水制氫(ALK)技術為主,國外質子交換膜電解制氫(PEM)技術應用實例較多。ALK制氫技術方面,國內設備成本僅為國外設備成本的60%,目前國內電流密度低于國外,從未來技術升級的角度來說,ALK的關鍵在于提高電流密度,同時國內缺乏波動工況性能研究;PEM制氫的核心部件電解槽尚未完全實現國產化,尤其是質子交換膜,國內電流密度低于國外,且國外Power-to-X(P2X)示范項目多,積累了大量運行數據和技術優化經驗。

電費成本占電解水制氫總成本近80%。影響電解水制氫成本的因素包括電價、固定成本、運維成本,電費成本占比達到70%-80%,固定資產折舊、生產運維等其他因素則可隨著技術進步、管理水平提升而降低,整體占比較小。從長遠來看,隨著可再生能源電價的降低,采用電解水制取氫氣的理論成本較低。

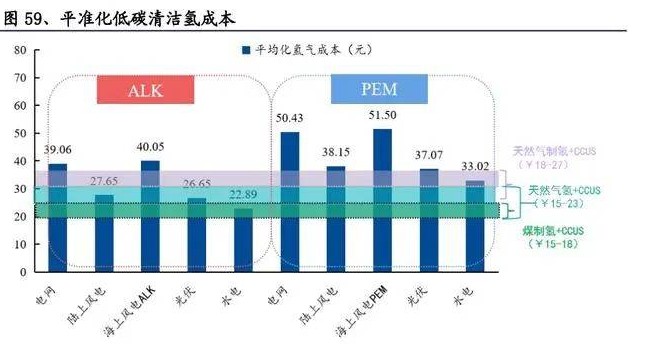

可再生能源電解水制取綠氫或將實現與灰氫平價。用電成本決定了電解水制氫成本,依靠傳統發電模式制氫則成本較高,而可再生能源發電(光伏、風電等)制氫則具有明顯的成本優勢。可再生能源ALK電解水制氫平準化成本為22.9-27.7元/kg(不包括海上風電);采用PEM電解水制氫技術成本將高出40%左右。采用CCS技術的低碳氫(灰氫)平準化成本在15-27元/kg,現階段略低于可再生氫(綠氫)成本,未來隨著可再生能源發電成本的下降,綠氫將實現與灰氫平價。

可再生能源制氫發展潛力巨大,是實現“雙碳”目標的重要路徑。內蒙古、山西、甘肅、吉林等地區為光伏制氫示范項目主要建設地,其中內蒙古自治區能源局在2021年8月優選了7個風光制氫示范項目,其中鄂爾多斯市5個,包頭市2個,規劃光伏發電建設總規模185萬千瓦,電解水制氫6.69萬噸/年。中國石化、隆基股份、陽光電源、寶豐能源、金風科技等光伏、風電、石化巨頭企業積極布局電解水制氫市場。

4.2、氫冶金:鋼鐵行業實現碳中和的有效途徑

碳中和催化鋼鐵行業低碳升級,氫冶金技術是實現鋼鐵行業零碳排放的有效途徑。“十四五”更趨嚴格的能耗“雙控”要求和“雙碳”目標約束,促使鋼鐵行業將碳減排擺在更突出的位置。鋼鐵行業要實現大幅碳減排,需要對傳統冶煉工藝進行創新性變革,而氫冶金是實現低碳近零排放的終極冶金技術。氫能在冶金領域的創新與應用,將推動傳統“碳冶金”向新型“氫冶金”轉變,使鋼鐵生產擺脫對化石能源的絕對依賴,從源頭上解決碳排放問題。

氣基豎爐直接還原更適用于發展氫冶金。氫冶金工藝目前主要有富氫還原高爐與氣基直接還原豎爐兩類工藝。富氫還原高爐工藝是對現有長流程工藝的改進,減碳幅度為10%-20%,減排潛力有限;氣基直接還原豎爐工藝是直接還原技術,不需要煉焦、燒結、煉鐵等環節,能夠從源頭控制碳排放,相較于高爐富氫還原減碳幅度可達50%以上,減排潛力較大,是迅速擴大直接還原鐵生產的有效途徑。

但氣基豎爐存在吸熱效應強、入爐H2氣量增大、生產成本升高、H2還原速率下降、產品活性高和難以鈍化運輸等諸多問題。歐洲、日本、韓國等國家和地區的鋼鐵企業均制定了包括氫能冶金在內的低碳冶金技術路線圖,加快研發、試驗和應用,為實現碳中和目標尋求工藝技術突破。

目前國內部分鋼鐵企業已發布氫冶金規劃,建成示范工程并投產,取得一定的創新突破,但示范工程尚處于工業性試驗階段,還存在基礎設施不完善、相關標準空白、成本較高、安全用氫等問題,而且現階段考慮氣源、制備、儲運、成本等因素所用氫氣多數仍為“灰氫”,距離實現“綠氫冶金”還有很長的路要走。

未來還需深入研究分布式綠色能源利用、氫氣制備與存儲、氫冶金、CO脫除等領域的關鍵技術,形成以氫能為核心的新型鋼鐵冶金生產工藝。

5、投資分析

從整個能源體系來看,氫燃料電池汽車與純電動汽車互補,氫能與可再生能源發電互補,并可以充當棄電的儲能介質,實現與水電、風電、光伏發電互補,未來有望納入國家能源戰略體系。隨著氫燃料電池產業的推進和以氫為核心的儲能的發展,氫氣作為溝通交通、發電和儲能三大領域的關鍵能源氣體,是能源體系中的重要一環,未來地位有望與石化資源比肩。

從下游應用領域來看,我國氫燃料電池汽車市場商業化趨勢確定,即將迎來放量降本。

1)氫燃料電池汽車國補政策的落地奠定了未來氫燃料電池汽車市場商業化運營的基礎;

2)核心部件國產化超預期,目前我國已初步掌握氫燃料電池發動機、電堆、膜電極、質子交換膜等核心部件的關鍵技術,基本建立了具有自主知識產權的車用氫燃料電池技術體系,具備大規模產業化條件;

3)疊加“雙碳”目標驅動,具備“零碳”屬性的氫燃料電池汽車迎來快速放量期。

在當前補貼政策下,車輛購置成本大幅下降,氫燃料電池汽車全生命周期成本同燃油車比優勢明顯,預計到2025年市場保有量有望突破10萬輛,2025年市場規模接近700億元,我們認為屆時市場將形成以氫燃料電池發動機系統、電堆企業牽頭的行業格局。

多領域巨頭頻頻入局電解水制氫,可再生能源制氫成為新一輪市場投資熱點。“綠電+綠氫”的組合拳給氫能產業注入新動力,有望改善當前產業鏈上游(氫氣的制儲運加)環節的發展滯后的行業現狀,帶來氫氣成本的下降并促進氫氣儲運、加氫環節成本的下降。